Introduction

Pendant des décennies, la Formule 1 a été perçue comme un sport élitiste, dominé par les constructeurs européens et suivi principalement par une audience spécialisée et fidèle. Toutefois, depuis 2019, une transformation profonde s’est opérée dans la perception du sport auprès du grand public. Cette métamorphose est en grande partie due à la série documentaire Drive to Survive, produite par Netflix en collaboration avec Formula One Management. En mêlant narration immersive, drame humain et accès inédit aux coulisses, la série a permis à la F1 de séduire une nouvelle génération de fans à travers le monde. Cet article explore l’impact de cette série sur la popularité de la discipline, en analysant les données d’audience, les dynamiques de marketing, les changements dans la culture F1, ainsi que les critiques suscitées par ce nouveau format médiatique.

La genèse d’un projet stratégique

Le lancement de Drive to Survive en 2019 ne doit rien au hasard. À partir de 2017, la Formule 1 passe sous le contrôle de Liberty Media, un conglomérat américain qui rachète les droits commerciaux du championnat. Dès leur prise de pouvoir, les dirigeants de Liberty Media expriment leur volonté de moderniser la discipline, en la rendant plus attractive pour un public jeune et international, en particulier aux États-Unis, où la F1 restait marginale par rapport à la NASCAR ou à l’IndyCar.

C’est dans cette optique que Liberty Media initie un partenariat avec Netflix pour créer une série documentaire qui capte l’essence du championnat. Drive to Survive se distingue rapidement par son approche narrative centrée sur les pilotes, les équipes, les rivalités et les émotions, plutôt que sur la seule performance technique ou les résultats bruts. Le public est plongé dans les coulisses, découvre les tensions internes aux écuries, les décisions stratégiques, les échecs humains, et les triomphes personnels.

Cette approche dramatique permet de rendre la F1 accessible à ceux qui ne connaissent pas ses règles complexes, tout en offrant aux passionnés une perspective inédite sur les dessous de leur sport favori.

Une croissance spectaculaire de la popularité mondiale

L’un des indicateurs les plus probants de l’impact de Drive to Survive est la croissance rapide de l’audience de la F1, notamment dans des marchés auparavant peu investis. Selon Formula 1, la saison 2022 a été suivie par 1,55 milliard de téléspectateurs cumulés dans le monde, soit une augmentation significative par rapport aux années précédentes. Aux États-Unis, cette progression est encore plus spectaculaire : en 2022, le Grand Prix de Miami a attiré plus de 2,6 millions de téléspectateurs sur la chaîne ABC, un record historique.

Cette popularité croissante est directement liée à la diffusion de la série sur Netflix. Des enquêtes menées par Nielsen et Motorsport Network montrent que plus de 30 % des nouveaux fans de F1 aux États-Unis citent Drive to Survive comme la principale raison de leur intérêt pour le sport. L’effet ne se limite pas à l’Amérique : la série a permis d’accroître la notoriété de la F1 dans des marchés comme l’Inde, le Brésil, l’Australie ou encore les pays scandinaves.

Les réseaux sociaux constituent un autre vecteur important. Entre 2018 et 2023, le nombre de followers des comptes officiels de la F1 sur Instagram, Twitter et TikTok a explosé. Les pilotes eux-mêmes, notamment Lando Norris, Daniel Ricciardo ou Charles Leclerc, sont devenus de véritables stars du numérique, interagissant avec des millions de fans en ligne. Cette dynamique a permis d’installer une relation plus intime entre les spectateurs et les acteurs de la F1, renforçant l’attachement émotionnel au-delà des simples résultats sportifs.

Une narration centrée sur les individus

Ce qui distingue fondamentalement Drive to Survive d’autres productions sportives, c’est son format narratif inspiré des séries télévisées. Chaque épisode se concentre sur un personnage ou une intrigue particulière : un pilote en difficulté, une écurie en crise, une rivalité exacerbée, ou un événement marquant du calendrier. Cette approche permet de créer de l’empathie, d’identifier des « héros » et des « antagonistes », et d’entretenir un suspense artificiel même pour des spectateurs qui connaissent déjà les résultats des courses.

Le storytelling accentue les conflits internes, les drames émotionnels et les décisions controversées. Par exemple, la rivalité entre Nico Hülkenberg et Kevin Magnussen, ou la tension entre Christian Horner (Red Bull) et Toto Wolff (Mercedes), sont montées de façon à captiver même les non-initiés. L’exemple le plus frappant reste probablement la saison centrée sur la montée en puissance de Max Verstappen, sa confrontation avec Lewis Hamilton, et la façon dont leur duel est mis en scène comme un combat entre deux idéologies du sport.

En mettant l’humain au centre, la série rompt avec l’image technique et froide souvent associée à la F1. Elle rend les pilotes vulnérables, accessibles, et parfois faillibles, ce qui participe à leur humanisation et à leur popularité.

L’américanisation du produit F1

Drive to Survive illustre également une forme d’américanisation de la Formule 1. Cette transformation s’observe dans le ton de la série, qui privilégie le spectaculaire, les émotions fortes, et les retournements de situation. Ce modèle narratif s’inspire directement des codes des séries à succès sur Netflix, mais aussi des productions sportives américaines comme celles d’ESPN ou de la NFL Films.

Ce changement a des répercussions visibles sur l’organisation même du championnat. Depuis la sortie de la série, la F1 a intégré de nouveaux Grands Prix dans des lieux hautement médiatiques : Miami (2022), Las Vegas (2023), et potentiellement d’autres projets à venir. Ces courses ne sont pas seulement des événements sportifs, mais des spectacles complets, intégrant concerts, célébrités, réseaux sociaux, et stratégies de marketing intensif.

L’influence américaine s’étend également à la façon dont la F1 communique. L’accessibilité du contenu, la stratégie de personal branding des pilotes, et l’adaptation aux formats courts (Reels, Shorts, TikToks) témoignent d’une volonté de séduire une audience jeune, urbaine et connectée. La Formule 1 n’est plus seulement un sport, mais un produit de divertissement global.

Les effets économiques et commerciaux

L’impact de Drive to Survive ne se mesure pas seulement en termes d’audience, mais aussi sur le plan économique. L’attractivité croissante du championnat attire de nouveaux sponsors, investisseurs et partenaires. Des entreprises qui n’étaient pas historiquement liées au sport automobile, comme des plateformes de streaming musical, des marques de mode ou de technologie, s’associent désormais aux écuries ou aux pilotes.

Les revenus commerciaux de la F1 ont ainsi connu une croissance rapide : de 1,39 milliard de dollars en 2018, ils sont passés à plus de 2,5 milliards en 2023, selon les rapports financiers de Liberty Media. Les droits de retransmission télévisée, les contrats de sponsoring, et la billetterie des Grands Prix (souvent sold-out) profitent directement de cet engouement renouvelé.

Pour les pilotes, la série est aussi un levier de valorisation personnelle. Daniel Ricciardo, en grande partie grâce à sa popularité dans la série, a vu ses revenus publicitaires s’envoler, tout comme sa visibilité médiatique.

Certains pilotes comme George Russell ou Pierre Gasly ont profité de cette exposition pour développer leur image publique bien au-delà du paddock.

Des critiques sur l’authenticité

Malgré son succès, Drive to Survive fait aussi l’objet de critiques, notamment de la part des puristes et de certains acteurs du paddock. Plusieurs pilotes, dont Max Verstappen, ont exprimé leur mécontentement face à la dramatisation excessive de certains événements, voire à la manipulation des dialogues ou des séquences pour créer artificiellement du suspense ou des tensions.

La série est ainsi accusée de privilégier le spectacle au détriment de l’exactitude. Des scènes sont parfois sorties de leur contexte, ou présentées de manière à renforcer des narrations préconçues. Cette approche suscite un débat : faut-il sacrifier une part de vérité pour capter un public plus large ? Jusqu’où peut-on romancer un sport sans trahir sa réalité ?

Certains fans de longue date reprochent également à la série de détourner l’attention des enjeux techniques et sportifs, en réduisant la F1 à une succession de drames personnels et de rivalités caricaturales. Ce phénomène, souvent qualifié de « Netflixification » du sport, pose la question des limites entre information, divertissement et marketing.

Conclusion

Drive to Survive a indéniablement transformé l’image et la popularité de la Formule 1 à l’échelle mondiale. En adoptant une approche narrative immersive, centrée sur les individus et les émotions, la série a permis à un sport historiquement élitiste de toucher un public jeune, connecté et international. Elle a bouleversé les codes de communication du championnat, influé sur sa stratégie commerciale, et redéfini les rapports entre fans et pilotes.

Mais cette success story n’est pas exempte de zones d’ombre. La tension entre authenticité et mise en scène, entre passion sportive et stratégie de contenu, soulève des interrogations essentielles sur l’avenir de la F1. Le défi sera de maintenir cet équilibre entre croissance médiatique et fidélité à l’essence du sport, pour que le spectacle ne dénature pas l’intensité réelle de la compétition.

Lewis Hamilton : Une légende vivante de la Formule 1

Lewis Hamilton n’est pas seulement un champion hors pair : il est le symbole d’une révolution. Sur les circuits comme en dehors, il redéfinit les codes de la Formule 1. Comment ce pilote est-il devenu une icône planétaire ? Plongée dans le parcours d’une légende vivante.

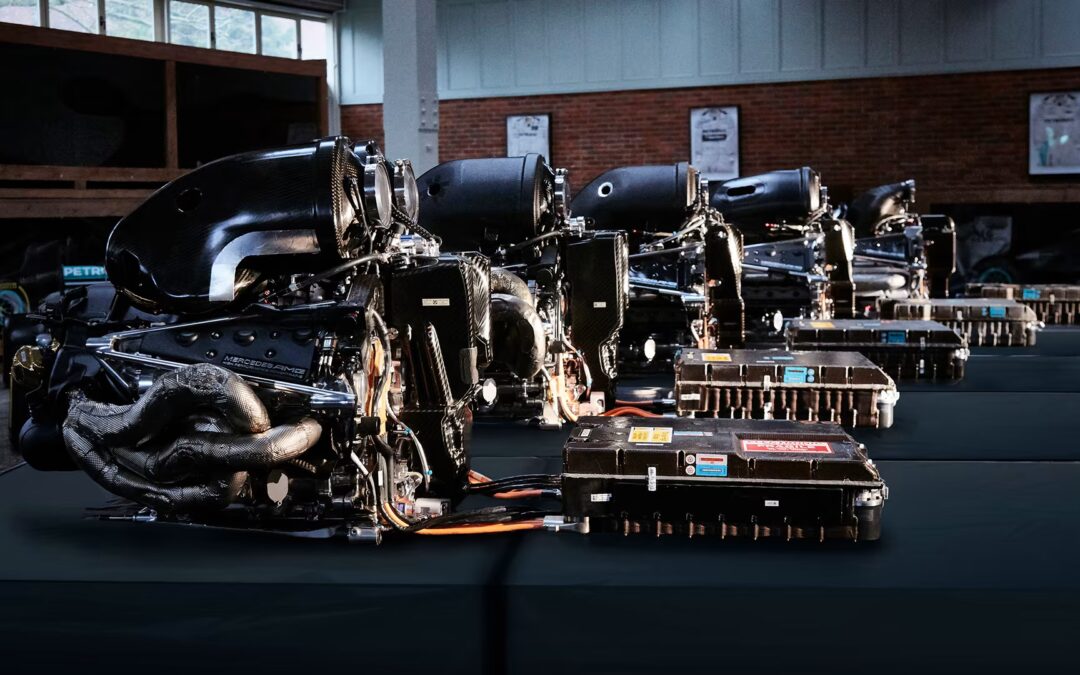

L’évolution des moteurs en Formule 1 : De l’aspiration naturelle à l’hybridation

Des V12 rugissants aux moteurs hybrides d’aujourd’hui, la F1 a transformé la puissance brute en efficacité technologique. Une révolution silencieuse qui reflète l’évolution du sport vers plus d’innovation, de durabilité… et de complexité.

Les circuits les plus emblématiques de la Formule 1

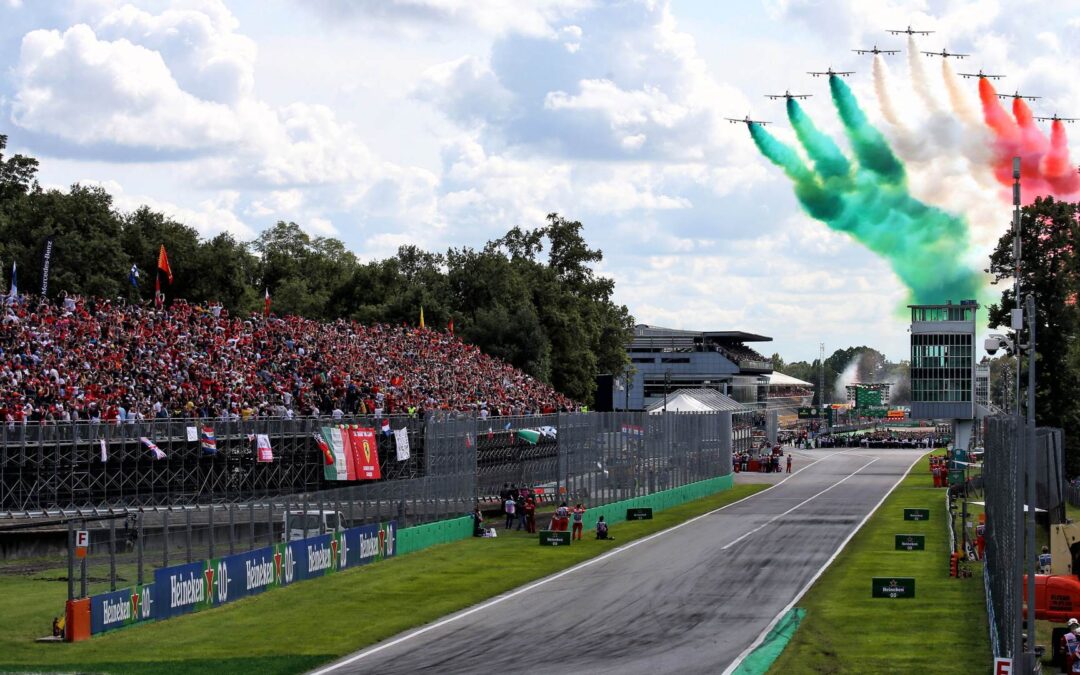

Monza, Spa, Monaco… Plus que des circuits : des légendes vivantes de la F1. Entre tradition, stratégie et spectacle, ces tracés mythiques façonnent l’âme du sport. Leur héritage est précieux, leur avenir parfois incertain.