Introduction

Depuis sa création en 1950, la Formule 1 a été à la pointe de l’innovation technologique, notamment en matière de motorisation. Le moteur d’une Formule 1 n’est pas seulement une source de puissance : c’est un concentré de recherche et développement, un laboratoire roulant pour l’industrie automobile. De l’époque des moteurs atmosphériques rugissants aux systèmes hybrides sophistiqués actuels, l’évolution des motorisations a été dictée par des considérations de performance, de sécurité, d’économie et de durabilité. Cette évolution technique n’est pas linéaire ; elle est le fruit de compromis entre réglementation, compétitivité et responsabilité environnementale. Cet article propose une exploration approfondie de cette transition, en soulignant les enjeux techniques, les moments clés et les impacts plus larges sur la Formule 1 et l’industrie automobile.

L’ère des moteurs atmosphériques : puissance brute et bruit iconique (1950-1988)

Durant les premières décennies de la F1, les moteurs étaient atmosphériques, c’est-à-dire non suralimentés, et reposaient principalement sur la montée en régime pour générer de la puissance. De 1950 à la fin des années 1980, les constructeurs rivalisaient d’ingéniosité pour tirer le meilleur des moteurs V8, V10 et V12, atteignant parfois des régimes supérieurs à 17 000 tr/min.

La diversité mécanique était spectaculaire : Ferrari, par exemple, utilisait fréquemment des moteurs V12, tandis que Ford-Cosworth dominait les années 60 et 70 avec son V8 DFV légendaire. À cette époque, la recherche d’efficacité aérodynamique était balbutiante, et le moteur constituait l’élément central de la performance.

Les spectateurs, eux, étaient captivés par les sonorités variées et envoûtantes. La Formule 1 était bruyante, imprévisible, et symbolisait l’ingénierie à l’état brut. Mais cette ère avait ses limites : les moteurs étaient lourds, consommateurs en carburant, et souvent peu fiables.

L’explosion du turbo : révolution et dérives (1977-1988)

L’introduction des moteurs turbocompressés dans les années 70 – d’abord par Renault en 1977 – marque un tournant majeur. Le turbo, en compressant l’air entrant dans le moteur, permet une augmentation significative de la puissance. Ce concept, déjà utilisé dans l’aviation, transforme la F1.

Au milieu des années 80, certaines voitures, comme celles de BMW ou Honda, atteignent plus de 1 400 chevaux en configuration de qualifications, pour des poids de moins de 600 kg. Ces performances extrêmes entraînent des problèmes de fiabilité, de maniabilité et de sécurité.

La FIA intervient pour encadrer cette dérive : réduction de la pression du turbo, limitation de la capacité du réservoir, jusqu’à l’interdiction complète des moteurs turbo à partir de 1989. Cet épisode met en lumière un défi récurrent en F1 : encadrer l’innovation sans brider l’esprit de compétition.

Retour aux moteurs atmosphériques : stabilité et excellence mécanique (1989-2005)

Après la période turbulente des turbos, la F1 revient aux moteurs atmosphériques, d’abord en V10 puis en V8. Ces moteurs allient haut régime, légèreté et puissance maîtrisée. La période 1995-2005 est souvent vue comme l’apogée des moteurs thermiques en termes de fiabilité et d’équilibre.

Les V10 de Renault ou de Ferrari, capables d’atteindre 19 000 tr/min, offrent une combinaison unique de puissance et de mélodie mécanique. Les règlements imposent progressivement des limites – réduction de cylindrée, gel partiel du développement – mais la performance reste exceptionnelle.

Cependant, à mesure que la conscience environnementale progresse, la consommation élevée de carburant et les émissions de CO₂ deviennent des sujets sensibles. Le moteur F1, autrefois symbole de progrès, commence à être perçu comme une vitrine énergivore.

Le virage hybride : technologie, complexité et transition énergétique (2009-présent)

L’année 2009 marque l’introduction du KERS (Kinetic Energy Recovery System), un système de récupération d’énergie au freinage permettant de stocker temporairement de l’énergie dans une batterie pour la restituer en puissance électrique. C’est le prélude à une révolution plus profonde.

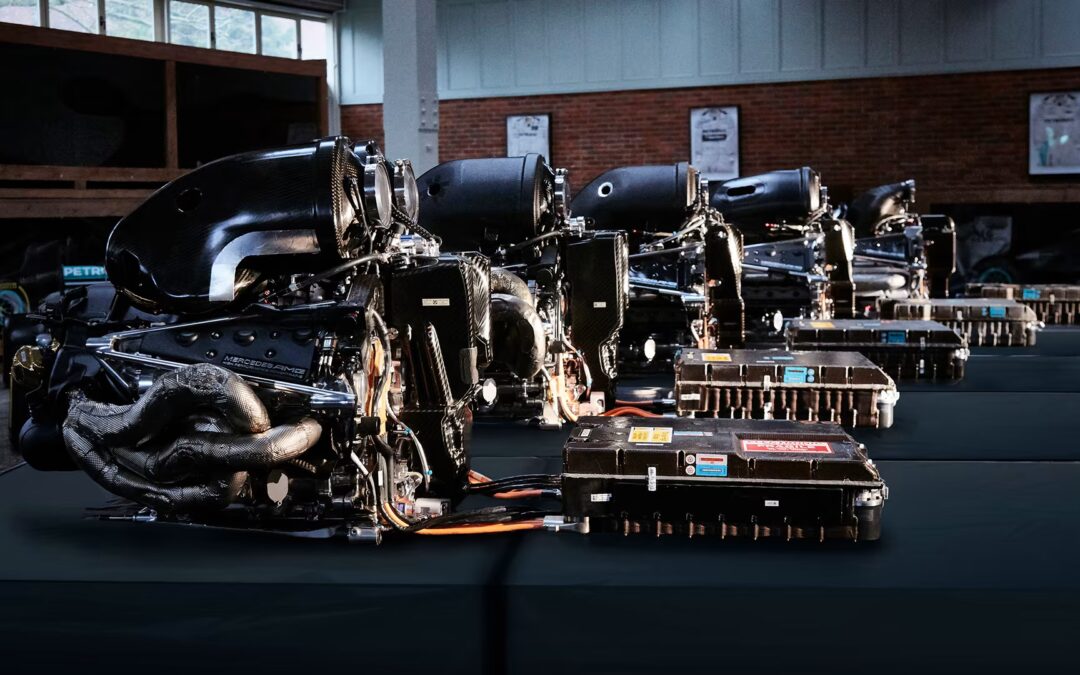

En 2014, la Formule 1 adopte une motorisation hybride complète : les V6 turbo hybrides remplacent les V8 atmosphériques. Ces nouveaux blocs, appelés « Power Units », combinent moteur thermique (ICE), turbo (TC), et deux systèmes de récupération d’énergie : le MGU-K (récupération cinétique) et le MGU-H (récupération thermique sur les gaz d’échappement).

Ces moteurs, malgré leur cylindrée réduite à 1,6L, développent jusqu’à 1000 chevaux, avec une efficacité énergétique inégalée. Le rendement thermique dépasse les 50 %, un record pour un moteur à combustion interne.

Cependant, cette nouvelle technologie est extrêmement complexe, coûteuse à développer et difficile à standardiser. Certaines écuries, comme Honda, peinent à maîtriser les subtilités du MGU-H. De plus, le bruit est fortement atténué, au grand dam des fans nostalgiques des V10 et V12.

Avantages et défis de l’hybridation

L’un des principaux avantages des moteurs hybrides est leur pertinence technologique pour l’industrie automobile. Les systèmes MGU-K et MGU-H préfigurent des innovations transférables aux voitures de route, notamment en matière d’efficience énergétique.

En parallèle, la F1 renforce son image de laboratoire pour une mobilité plus durable. La réduction de la consommation (environ 100 kg d’essence par course, contre 160 auparavant) et les limitations d’émission permettent à la discipline de répondre aux critiques écologiques.

Mais ces moteurs hybrides soulèvent aussi plusieurs problèmes :

Coûts exorbitants : le développement et la maintenance sont onéreux, excluant les petites équipes.

Inégalités technologiques : les écarts entre motoristes (Mercedes, Ferrari, Renault, Honda) ont creusé des fossés de performance.

Complexité : la compréhension du fonctionnement est réservée à des spécialistes, éloignant une partie du public.

En somme, si la technologie hybride symbolise une modernisation nécessaire, elle s’est faite au prix d’une certaine perte de simplicité, de lisibilité et de proximité avec les fans.

La prochaine étape : moteurs 2026 et carburants synthétiques

La saison 2026 s’annonce comme un nouveau tournant majeur pour les motorisations de F1. Le règlement prévoit plusieurs modifications clés :

Suppression du MGU-H, jugé trop complexe et peu pertinent pour les voitures de série

Renforcement du rôle du MGU-K, qui délivrera presque 50 % de la puissance totale

Utilisation obligatoire de carburants 100 % synthétiques, produits à partir de CO₂ capté et d’énergies renouvelables

L’objectif est clair : réduire considérablement l’empreinte carbone sans sacrifier la performance. La FIA ambitionne une F1 neutre en carbone d’ici 2030, et ce nouveau moteur représente une étape cruciale.

Cette transition attire aussi de nouveaux motoristes : Audi, par exemple, rejoindra la grille avec une unité de puissance conçue selon les standards 2026. L’idée est de simplifier la technologie, de réduire les coûts et de rendre la F1 plus attrayante pour les fans et les constructeurs.

L’impact de l’évolution des moteurs sur le spectacle et l’identité de la F1

La motorisation n’est pas seulement une affaire technique : elle influe directement sur le spectacle, l’engagement du public et l’identité sonore de la discipline. Le rugissement des V12 faisait vibrer les tribunes, tandis que le silence relatif des V6 hybrides a parfois été perçu comme une perte d’émotion.

Le débat entre performance technologique et intensité du spectacle est récurrent. Certains fans regrettent une époque plus brute, où le moteur faisait trembler les gradins et symbolisait la puissance pure. D’autres saluent les progrès en efficience et en responsabilité.

Le moteur, au-delà de ses spécifications, est un élément culturel de la Formule 1. Sa forme, sa sonorité, sa complexité participent à la mythologie du sport. Chaque évolution technologique est donc un compromis entre progrès et mémoire, entre avenir et nostalgie.

Conclusion

L’évolution des moteurs en Formule 1 reflète les tensions constantes entre innovation, performance, réglementation et acceptabilité sociale. Du V12 rugissant au V6 hybride silencieux mais ultra-efficace, chaque génération de motorisation a marqué une époque, avec ses héros, ses controverses et ses records.

La transition vers les moteurs hybrides, bientôt renforcée par l’introduction de carburants synthétiques, place la Formule 1 au cœur des enjeux contemporains de durabilité et de responsabilité. Loin d’être un simple organe mécanique, le moteur incarne les valeurs, les ambitions et les contradictions d’un sport en perpétuelle mutation.

En 2026, avec la nouvelle réglementation moteur, la F1 espère réconcilier tradition et modernité, bruit et efficacité, compétition et durabilité. Le moteur restera, à coup sûr, le cœur battant d’une discipline qui ne cesse de se réinventer.

Drive to Survive : la série qui a redéfini la popularité mondiale de la Formule

Entre drame, vitesse et stratégie, Drive to Survive a propulsé la Formule 1 dans une nouvelle ère. Comment une série Netflix a-t-elle transformé un sport de niche en phénomène mondial ? Plongée dans les coulisses d’un tournant médiatique.

Lewis Hamilton : Une légende vivante de la Formule 1

Lewis Hamilton n’est pas seulement un champion hors pair : il est le symbole d’une révolution. Sur les circuits comme en dehors, il redéfinit les codes de la Formule 1. Comment ce pilote est-il devenu une icône planétaire ? Plongée dans le parcours d’une légende vivante.

Rivalité Hamilton Verstappen : une saison 2021 inoubliable

La saison 2021 de Formule 1 a captivé le monde entier grâce à la rivalité intense entre Hamilton et Verstappen, des courses imprévisibles et un final controversé à Abu Dhabi. Un tournant historique mêlant spectacle, tension sportive et crise institutionnelle.